解答:B (赤色に見える)

これは「夕焼けが赤い」のと同じ原理を使った実験です。 太陽や懐中電灯の白色の光は赤・緑・青などの色が混ざり合ってできています。 「波長」によって光はそれぞれ違った色に見えます。

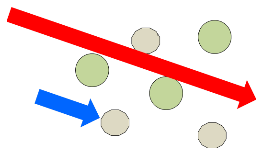

左の図は波長による色の違いを模式的に表したものです。左の方(紫色)に近いほど波長は短く、右の方(赤色)に近いほど波長は長くなります。

「波長」によって光はそれぞれ違った色に見えます。

左の図は波長による色の違いを模式的に表したものです。左の方(紫色)に近いほど波長は短く、右の方(赤色)に近いほど波長は長くなります。

光がチリやゴミ、また今回のように牛乳によって邪魔されることを「散乱」といいます。波長が長い光は散乱しにくい性質を持ちます。

光がチリやゴミ、また今回のように牛乳によって邪魔されることを「散乱」といいます。波長が長い光は散乱しにくい性質を持ちます。

夕方の空が赤く見えるのは、日中よりも低い位置で太陽が照らしているため、光は長い距離を届けなくてはならなくなります。そのため、青などの光は途中で大気中のゴミによって散乱されてしまいますが、赤い光だけは届くというわけです。